Hampir 20 tahun silam, Endang memberanikan diri menginap di kawasan pelacuran Kramat Tunggak, Jakarta. Ini dilakukannya demi menuntaskan penelitiannya tentang kehidupan para pelacur (PSK) di kompleks yang kini telah berubah menjadi Jakarta Islamic Center. Penelitian ini dilakukannya saat menyusun disertasi untuk meraih gelar Doktor Kesehatan Masyarakat di Harvard University.

Setelah melakukan pendekatan cukup lama di kompleks bordil itu, Endang berhasil berkenalan dan mewawancarai para germo (mucikari) yang, pada awalnya ia sebut menjijikan karena tega menjual tubuh perempuan demi kepentingan pribadi. Selain itu, tentu saja para PSK bernama Dariah, Zainab, dan Alia, yang bersedia diwawancara secara blak-blakan menceritakan tentang kehidupan malam di Kramat Tunggak.

Di antara para PSK itu, Endang cukup dekat dengan yang bernama Alia. Hubungan antara dirinya dengan Alia terbilang unik. "Kami berdua bagaikan dua buah kapal yang berpapasan di malam kelam." Endang tertarik melihat tubuh Alia yang besar dan tegap. "Kulitnya gelap, rambutnya sebahu dikeriting kecil-kecil ujungnya, sehingga tampak mengembang seperti kipas. Sikapnya diam, tenang, dan sangar. Kedua lengannya tampak penuh bekas luka iris yang sudah memarut."

Selama melakukan penelitian serta mengajar baca-tulis dan keterampilan di Kramat Tunggak, Endang kerap ditemani Alia memasuki bordil-bordil di sana. Bahkan ia pun pernah ditraktir makan ikan bakar dan dibelikan buah kelengkeng oleh Alia. "Terpaksa saya biarkan dia mentraktir saya. Ia tampak senang sekali. Ketika itu saya belum tahu bahwa banyak orang yang tak sudi makan-minum di Kramat Tunggak. Apalagi dibayari oleh germo atau pelacur. Mereka menganggap itu makanan haram karena berasal dari uang haram pula... Saya bukan orang yang ahli dalam hal demikian. Yang tampak oleh saya hanyalah suatu pemberian yang tulus, yang saya terima dengan janji akan membalasnya pada lain kesempatan."

Persahabatan Endang dengan Alia terpaksa berakhir ketika Endang harus kembali menyelesaikan studi ke Amerika. Namun sebelumnya ia sempat mengunjungi Alia yang tentu saja sedih karena akan berpisah dengan Endang. Dengan mata berkaca-kaca, Alia menerima kenang-kenangan dari Endang berupa foto dirinya yang sudah dibingkai dan gantungan kunci dari sekolah tempatnya belajar. Alia pun memberikan foto dirinya untuk Endang. "Walaupun sangar, saya kira ia cukup manis juga. Yang istimewa padanya adalah kemampuannya untuk diam dan mendengarkan. Saya memilih satu fotonya. Kami berpelukan sejenak dan segera berpisah. Kapal kami kembali mencari arah masing-masing di kehidupan."

Pengalaman lain pun pernah dialami Endang selama "berkelana" di rumah bordil Kramat Tunggak. Bahkan ketika ia bermalam di suatu bordil, tak jarang ia ditawar sejumlah tamu. Dan pada suatu malam di dalam bordil yang diinapinya, ia berkata dalam benak, "... Di dalam kegelapan yang penuh kerumunan nyamuk, saya melewatkan seluruh malam dengan merenung dan berdoa."

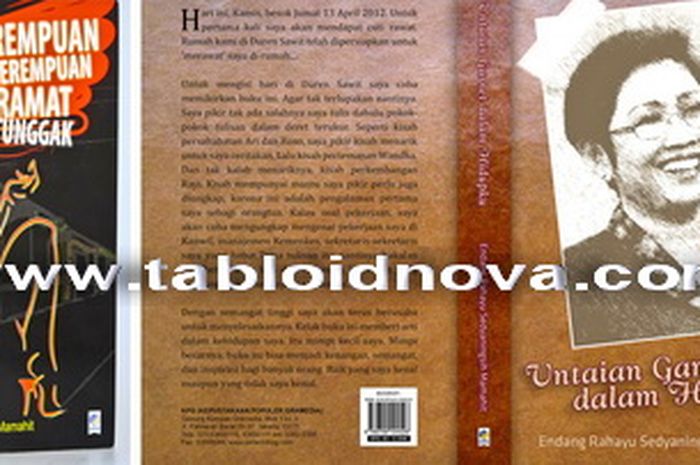

Pengalaman dan data-data yang dikumpulkan Endang ini terangkum dalam buku Perempuan Perempuan Kramat Tunggak (1999) terbitan Kepustakaan Populer Gramedia (KPG). Selang 15 tahun kemudian, KPG menerbitkan lagi cetakan kedua buku ini. Endang yang pada saat itu telah menjabat Menteri Kesehatan pernah menyempatkan diri berkilas balik, kembali ke Kramat Tunggak yang kini telah musnah.

"Menulis Itu Sukma!" buka Endang di halaman pertama Buku Untaian Garnet dalam Hidupku (2012). Sejak diangkat menjadi Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia tahun 2009, Endang yang disergap kesibukan memang tak sempat lagi menulis. Padahal, seperti yang diungkapkannya, menulis adalah sukma baginya.

Alhasil, "waktu luang" di hari-hari terakhirnya di RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) diisi dengan menyelesaikan satu karya terakhirnya, yaitu sebuah memoar yang amat personal. Di situ ia bercerita tentang suami, anak-anak, juga pekerjaannya. Endang dibantu sahabatnya, Siti Isfandari, kala mengumpulkan serpihan-serpihan cerita hidupnya ini.

Buku setebal 212 halaman yang disunting Isye Soentoro tersebut kemudian diterbitkan sebelum Endang sempat membaca dummy-nya. Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) sengaja mengebut pencetakan sebanyak 100 eksemplar agar dapat dibagikan secara terbatas kepada pelayat yang datang untuk memberi penghormatan terakhir di Gedung Kementerian Kesehatan, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Kamis (3/5).

Dari 37 bab dalam buku ini, hampir dua pertiganya didedikasikan Endang untuk keluarganya. Ia bercerita tentang kisah cintanya dengan sang suami, dr. Mamahit SPOG, yang dipanggilnya dengan nama Renny. Endang juga menyisihkan banyak bab untuk membahas ketiga putra-putrinya, Arinanda Wailan Mamahit yang kidal dan menderita buta warna namun tergila-gila pada desain, Awandha Raspati Mamahit yang sangat supel dan punya banyak akal jahil, serta Rayinda Raumanen Mamahit, putri satu-satunya yang kuat dan perkasa.

Di buku ini pula Endang menceritakan perjalanan kariernya yang luar biasa. Mulai dari pekerjaan pertamanya di RS Pertamina Jakarta, ditempatkan di sebuah puskesmas di Sikka (Flores), masa suram saat dicopot sebagai Kepala Puslitbang, kedekatannya dengan Namru 2 (Naval Medical Research Unit) yang kontroversial, hingga telepon dari Sudi Silalahi yang mengubah jalan hidupnya.

Yang menarik, ingatan Endang tentang Sikka sungguh rinci. Pembaca pun seakan ditarik masuk ke setting tahun 80-an di Sikka, di mana Endang dan Renny mengabdi pada masyarakat dalam keadaan serba terbatas.

Ditulis dari ranjangnya di RSCM, di antara rasa sakit yang menderanya, Endang juga menghadirkan cerita perjuangannya melawan kanker yang menggerogoti tubuhnya. Meski sendu, penuturan Endang tentang hari-hari terakhirnya terasa tidak cengeng. Seperti yang ia inginkan, buku ini merekam jejak hidupnya sebagai sosok perempuan luar biasa, dengan sempurna.

Intan, Ajeng

KOMENTAR